Por: Jorge Armando Beleño Crespo Antropólogo, MsC en Criminología, profesor del Semillero de investigación en Transición Energética

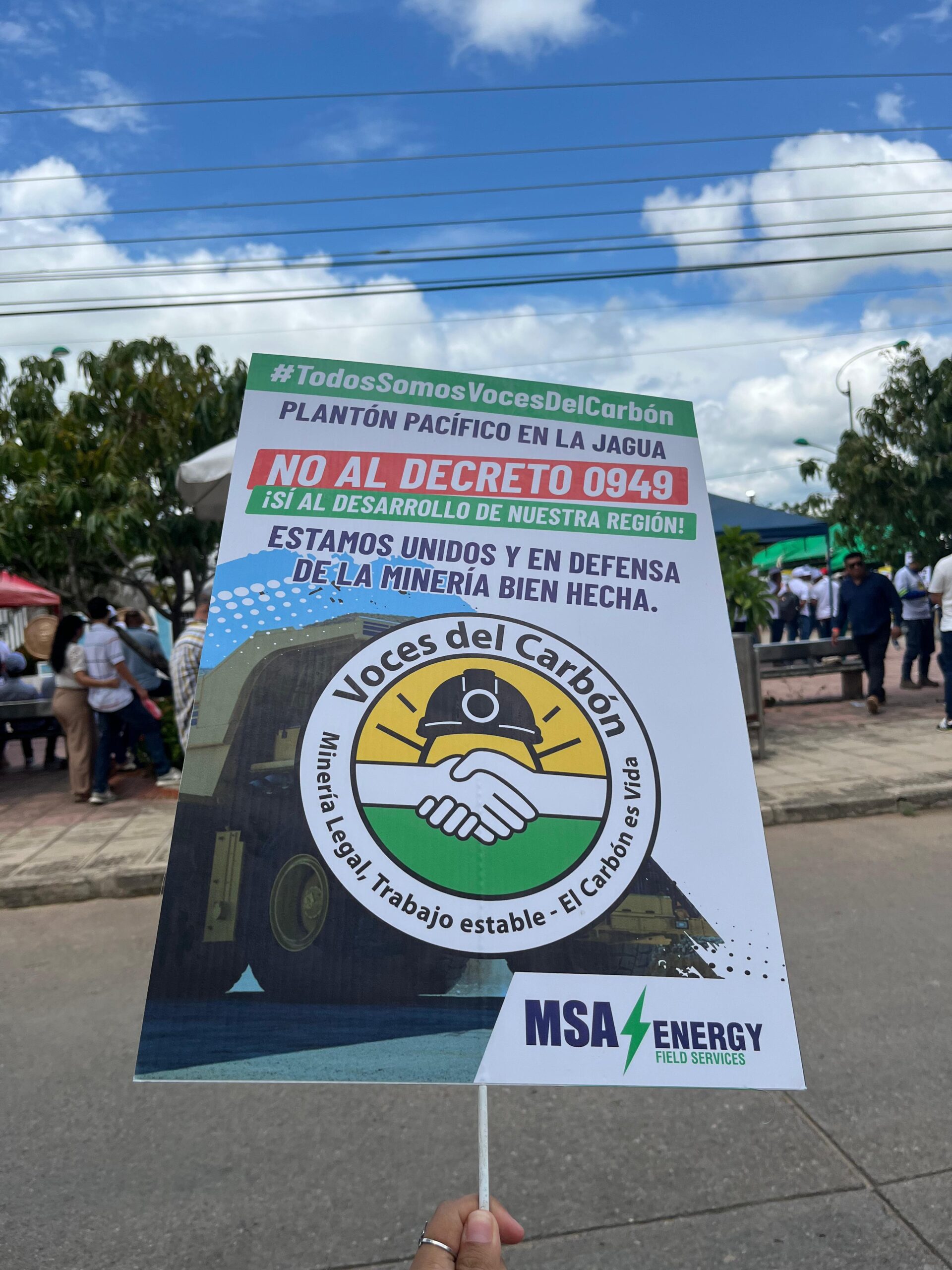

El cierre de las minas de carbón en el departamento del Cesar ha intensificado un conflicto social-ambiental que trasciende lo técnico y se instala en el corazón de las tensiones políticas, económicas y organizativas de la comunidad. En el contexto de los eventos del 19 de septiembre de 2025 entre el Encuentro de Reactivación Institucional en el Corredor Vida y la Marcha Pacífica -No al Decreto 0949. ¡Si al desarrollo de la región! – sucedidos en la Jagua de Ibirico se evidenció una polarización entre dos sectores filosóficamente opuestos: por un lado, el gobierno nacional (2022–2026) y el gobierno local que promueve una transición energética justa; por otro, los trabajadores de la empresa extractiva y una parte de la comunidad que defienden la continuidad de la actividad minera. Colombia enfrenta una paradoja: mientras se impulsa la descarbonización, la falta de empleo genera un conflicto grave que impacta el bienestar social, comunitario y la paz de la nación. A esto se suma una legislación ambiental flexible, sin planes de cierre minero, reconversión laboral ni rehabilitación de suelos, lo que agudiza la incertidumbre. El debate se sitúa entre la protección de la naturaleza y sus ecosistemas, y la estabilización económica de quienes dependen de la minería. La desconfianza entre actores y la escasa participación real en la toma de decisiones nos deja ante un diálogo de sordos que impide avanzar hacia soluciones concertadas.

Por un lado, el sector que impulsa la transición justa de la actividad extractiva del carbón está compuesto por actores institucionales del gobierno nacional, gobierno local académicos, ambientalistas y algunos líderes comunitarios que promueven la transición justa como una oportunidad para resignificar el modelo de desarrollo. Este grupo sostiene que la minería de carbón ha agotado su legitimidad social y ambiental, y que su permanencia en el territorio perpetúa la dependencia económica, la degradación ecológica y la exclusión de saberes locales. Su discurso se apoya en los diferentes estudios de las proyecciones del mercado internacional del carbón y en la necesidad de descarbonizar la identidad territorial del Cesar. Sin embargo, reconocen que la transición ha sido débil en su implementación, sin planes concretos de reconversión laboral ni de restauración ecológica, lo que limita su capacidad de generar confianza en las comunidades.

Por otro lado, el sector que defiende la continuidad de la actividad extractiva está conformado por trabajadores de la industria del carbón, representantes de empresas mineras de carbón, y también miembros de la comunidad que ven en la minería una fuente vital de empleo y estabilidad económica. Este grupo argumenta que no existen alternativas reales para sustituir el ingreso económico que genera la industria, y que las propuestas de transición son abstractas y desconectadas de las necesidades inmediatas de la gente. Denuncian la falta de recursos, la escasa presencia estatal y la desarticulación entre niveles de gobierno. Además, critican que las decisiones se toman sin participación efectiva de quienes habitan el territorio, lo que genera desconfianza y resistencia. Para ellos, el cierre de las minas representa una amenaza directa al bienestar de sus familias y al tejido social construido en torno a la actividad minera. En este contexto, la polarización se intensifica y el diálogo se torna cada vez más difícil.

Ambas posiciones, aunque opuestas, comparten una preocupación legítima por el futuro del territorio. La transición energética no puede imponerse como una fórmula técnica sin considerar las realidades sociales, culturales y económicas de las comunidades. Tampoco puede mantenerse la actividad extractiva sin asumir sus impactos acumulados y su inviabilidad a largo plazo. Por ello, se requiere una gestión del conflicto que reconozca las motivaciones de cada actor, promueva escenarios de deliberación intercultural y garantice mecanismos de justicia redistributiva. La implementación de la sentencia de la Corte Constitucional T-029 de 2025, que ordena la creación de una Gran Mesa de Concertación para el cierre de las minas de Prodeco, debe ser el punto de partida para construir acuerdos vinculantes, con participación efectiva y decisiones compartidas. La justicia, como plantea John Rawls, exige que las instituciones favorezcan a los más vulnerables, mientras que la criminología verde nos recuerda que el daño ambiental también es una forma de violencia y criminalidad que debe ser reparada.

La superación de este conflicto no depende únicamente de decisiones técnicas o políticas, sino de la capacidad de los actores para construir confianza, reconocer sus diferencias y transigir en función del bien común. La transición energética justa debe ser una oportunidad para transformar los territorios desde la dignidad, la participación y la justicia. Esto implica reconocer el valor de los saberes locales, garantizar alternativas económicas reales y restaurar los ecosistemas afectados. La invitación final es a abrir caminos de entendimiento, donde la escucha activa, la empatía y la voluntad de transformar los intereses en justicia permitan resignificar el futuro del corredor (de la vida) – (minero) y convertir el conflicto en una oportunidad de construcción colectiva.

Comentarios