Colombia se encuentra en un punto clave de su historia energética. La necesidad de avanzar hacia un sistema más sostenible, diversificado y resiliente ha puesto a las energías renovables en el centro de la discusión, y entre ellas, la energía solar fotovoltaica se proyecta como una de las más prometedoras. Gracias a su posición geográfica privilegiada en la zona ecuatorial, el país recibe radiación solar constante durante todo el año, lo que lo convierte en un territorio con uno de los mayores potenciales solares de América Latina.

Este potencial no solo abre la posibilidad de reducir la dependencia de fuentes hídricas y fósiles, sino también de impulsar un modelo energético que responda a desafíos ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, para que este recurso se convierta en un motor de transformación, es necesario enfrentar de manera crítica los retos de planificación territorial, participación social y gestión de impactos que plantea su implementación.

Un recurso abundante y estratégico

La ubicación de Colombia garantiza un nivel de irradiación solar constante y competitivo frente a otras regiones del mundo. Departamentos como La Guajira, Cesar, Tolima, Huila y Meta registran niveles de radiación superiores al promedio global, lo que permite desarrollar proyectos fotovoltaicos a gran escala con alta eficiencia.

Este recurso es clave para diversificar la matriz energética nacional, tradicionalmente dominada por la energía hidroeléctrica (70 %) y térmica (25 %). Aunque la hidroelectricidad se considera una fuente renovable, su dependencia de los caudales la hace altamente vulnerable a fenómenos como El Niño, que ocasionan sequías prolongadas y reducen la capacidad de generación. La energía solar, en cambio, constituye un complemento estratégico que garantiza seguridad energética al no depender del agua ni de los combustibles fósiles.

De hecho, estudios del Ministerio de Minas y Energía estiman que Colombia podría generar más de 40 gigavatios (GW) de energía solar si se aprovecha plenamente el potencial de radiación, cifra que supera ampliamente la capacidad instalada actual de generación eléctrica del país.

Beneficios ambientales y sociales

1. Reducción de emisiones y cambio climático

La generación solar no emite gases de efecto invernadero (GEI) durante su operación, lo que la convierte en una pieza clave para cumplir con los compromisos adquiridos en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y avanzar en los objetivos del Acuerdo de París. Sustituir generación térmica por proyectos solares reduce significativamente la huella de carbono del sector eléctrico.

2. Desarrollo rural y acceso a la energía

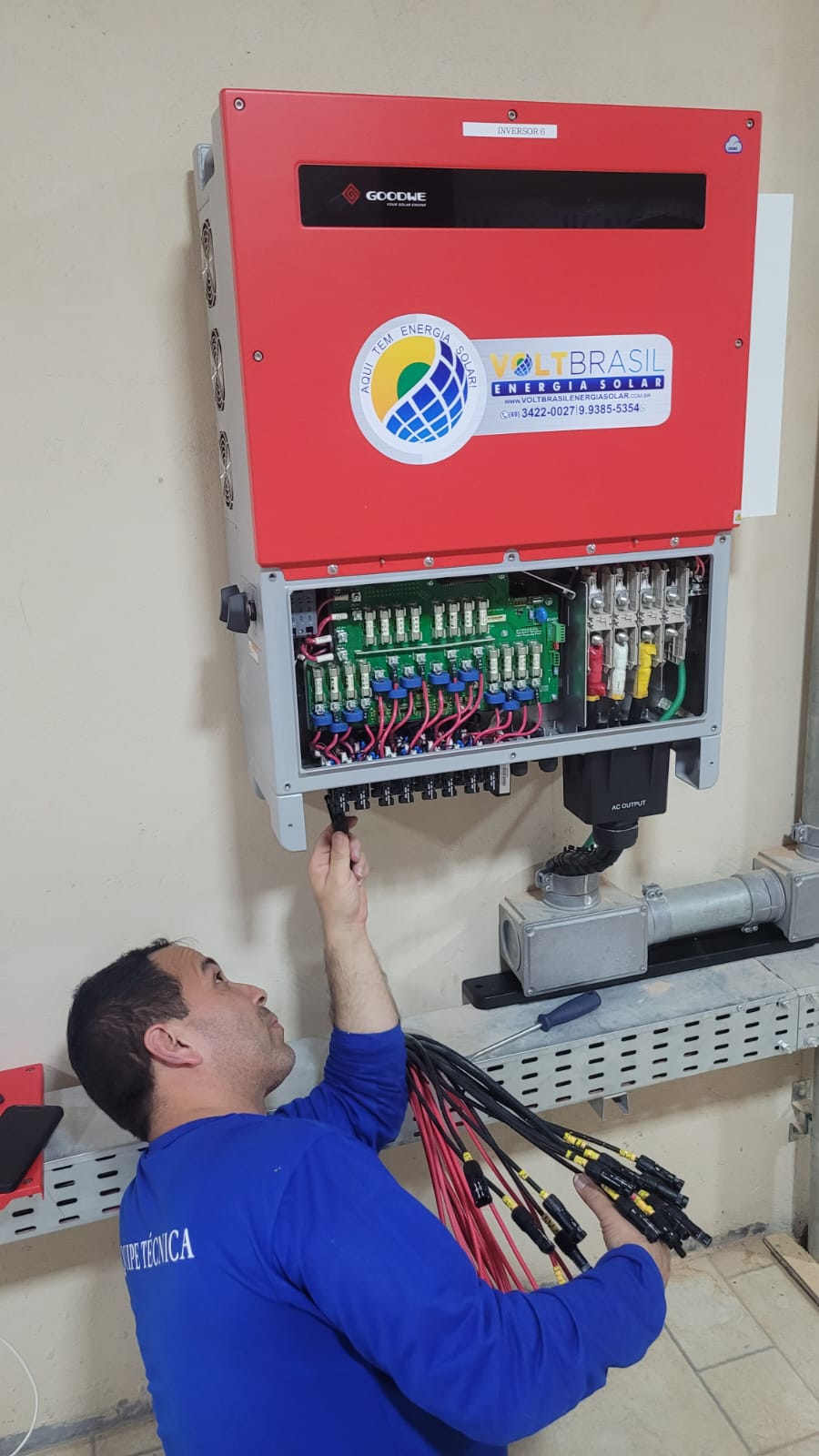

Más allá de los grandes parques solares, uno de los mayores impactos positivos de esta tecnología se encuentra en las zonas rurales y apartadas. En comunidades sin acceso a la red eléctrica, los sistemas fotovoltaicos descentralizados han permitido abastecer hogares, escuelas y centros de salud, mejorando la calidad de vida y apoyando iniciativas productivas.

En este sentido, la energía solar no es solo una tecnología limpia, sino también una herramienta de inclusión social y justicia energética, al garantizar que poblaciones históricamente excluidas participen activamente en la gestión y el uso de la energía.

3. Autonomía y comunidades energéticas

La posibilidad de implementar modelos de autogeneración y comunidades energéticas ofrece a la ciudadanía la oportunidad de producir, gestionar y consumir su propia energía, reduciendo la dependencia de grandes empresas y fortaleciendo la autonomía territorial. Estos esquemas impulsan la democratización del sistema energético y fomentan la participación activa de comunidades campesinas e indígenas en la transición energética.

Retos de la implementación

A pesar de los avances, la expansión de la energía solar en Colombia enfrenta desafíos importantes que requieren soluciones integrales y participativas.

1. Impactos ambientales

La construcción de grandes parques solares puede alterar ecosistemas frágiles como desiertos, sabanas o páramos, afectando la cobertura vegetal, la biodiversidad y el hábitat de especies locales. Asimismo, el uso intensivo de materiales como el silicio, los metales pesados y las baterías plantea retos en términos de gestión de residuos y reciclaje al final de la vida útil de los equipos.

Por ello, se requiere una planificación territorial estratégica que priorice zonas con baja sensibilidad ecológica y contemple desde el inicio estrategias de reciclaje y economía circular.

2. Conflictos sociales y participación

Muchos proyectos solares se desarrollan en territorios habitados por comunidades indígenas y campesinas. En estos contextos, los procesos de consulta previa y de participación ciudadana no siempre se cumplen de manera adecuada, lo que ha derivado en tensiones y conflictos por el uso del suelo, acceso al agua o distribución de beneficios.

Para evitar reproducir modelos extractivos, es fundamental que los proyectos se construyan bajo principios de diálogo intercultural, justicia social y corresponsabilidad, asegurando que las comunidades no solo sean consultadas, sino también partícipes de la gestión y beneficiarias directas de la energía generada.

3. Políticas y financiamiento

Aunque el país ha avanzado en subastas de energías renovables, la expansión de la energía solar todavía depende de un marco regulatorio claro y estable que dé confianza a inversionistas nacionales e internacionales. Se requieren incentivos fiscales, acceso a crédito y simplificación de trámites para acelerar el crecimiento de la industria solar.

El papel del Análisis de Ciclo de Vida (LCA)

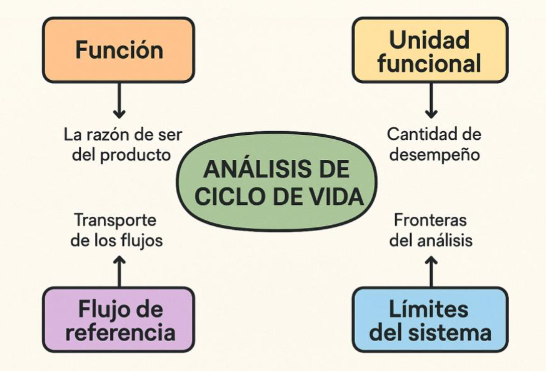

Para garantizar que la transición hacia la energía solar sea verdaderamente sostenible, es indispensable utilizar herramientas que permitan evaluar los impactos de los proyectos más allá de su fase de operación. En este sentido, el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) se convierte en un recurso clave.

El LCA evalúa los impactos ambientales y sociales en todas las fases de un proyecto: fabricación de componentes, transporte, instalación, operación, mantenimiento y disposición final. De esta forma, permite identificar puntos críticos (hotspots) y proponer alternativas más sostenibles, como el uso de materiales reciclables, el diseño modular de paneles o la implementación de programas de retorno y reciclaje.

En el caso colombiano, integrar el LCA desde las fases iniciales de diseño y planeación es crucial para evitar impactos acumulativos y tomar decisiones basadas en evidencia. Así, se asegura que los beneficios de la energía solar no se vean opacados por impactos ocultos en el ciclo de vida de los proyectos.

Un camino hacia la sostenibilidad y la equidad

El potencial solar de Colombia representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema energético más limpio, resiliente y justo. No obstante, aprovecharlo de manera plena requiere superar los desafíos ambientales, sociales y regulatorios que hoy limitan su expansión.

La energía solar no debe ser vista únicamente como una tecnología para diversificar la matriz, sino como un instrumento de transformación social y territorial. Integrar principios de sostenibilidad, justicia energética y diálogo intercultural será la clave para garantizar que el sol ilumine un futuro más equitativo para todas las comunidades del país.

El gran reto está en que la transición energética colombiana no solo sea verde, sino también justa, reconociendo la diversidad cultural y territorial que caracteriza al país. Y en este camino, la energía solar puede convertirse en uno de los principales motores de cambio.

T0 dieron "Me gusta"Publicado en Energía Solar, Energías Renovables

Comentarios