Por: Farid Leonardo Rodríguez Pacheco y Jeannie Carolina Sanchez Mendoza

Hablar de una transición energética justa en Colombia implica mirar de frente la historia, reconocer los dolores del pasado y preguntarse cómo reparar a las comunidades afectadas. El corredor minero del Cesar, integrado por municipios como Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná, ofrece un retrato crudo de lo que significa un modelo extractivo que se benefició del conflicto armado.

Durante las décadas de los 90 y 2000, esta región no solo fue epicentro del inicio y consolidación de las operaciones de las multinacionales carboníferas Drummond y Prodeco, sino también escenario de una violencia sistemática: secuestros, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos selectivos marcaron la vida de miles de personas.

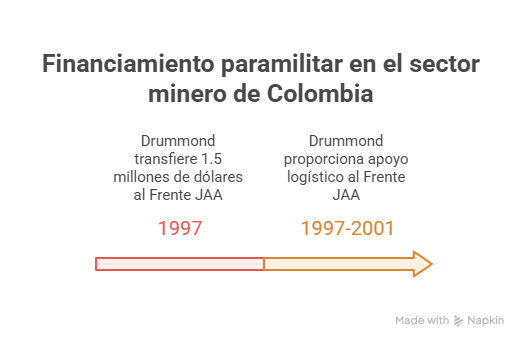

Según PAX (2014), las multinacionales mineras para facilitar la expansión de las operaciones de extracción del carbón optaron por financiar estructuras paramilitares. Exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han declarado que directivos de Drummond y Prodeco, junto a élites locales, establecieron vínculos con el Frente paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (JAA). Entre 1997 y 2001, se estima que Drummond transfirió al menos 1,5 millones de dólares al Frente JAA a través de una empresa subcontratista. Además de dinero, las empresas proporcionaron apoyo logístico, incluyendo vehículos, combustible e incluso el uso de instalaciones empresariales para facilitar las operaciones paramilitares.

Las consecuencias humanitarias de esta alianza fueron devastadoras. En el mismo estudio de PAX (2014) se indica que el Frente JAA pasó de tener 40 a más de 600 hombres entre 2000 y 2006, instaurando un régimen de terror que recurrió a amenazas, panfletos, llamadas nocturnas y homicidios selectivos. Solo entre 1996 y 2006, se documentaron más de 2.600 asesinatos, 374 secuestros, 332 desapariciones forzadas y más de 500 muertes en masacres. El saldo del desplazamiento también fue brutal: más de 59.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares. En La Jagua de Ibirico, el 58 % de la población fue desplazada. Campesinos, afrodescendientes e indígenas perdieron tierras y medios de vida.

Detrás de esta violencia hubo también intereses económicos. El desplazamiento masivo eliminó la necesidad de negociar con comunidades y facilitó procesos de especulación con las tierras. Los predios fueron apropiados por actores cercanos al paramilitarismo y revendidos a las mismas empresas interesadas en expandir sus operaciones. Así se consolidó una élite económica beneficiaria directa del despojo.

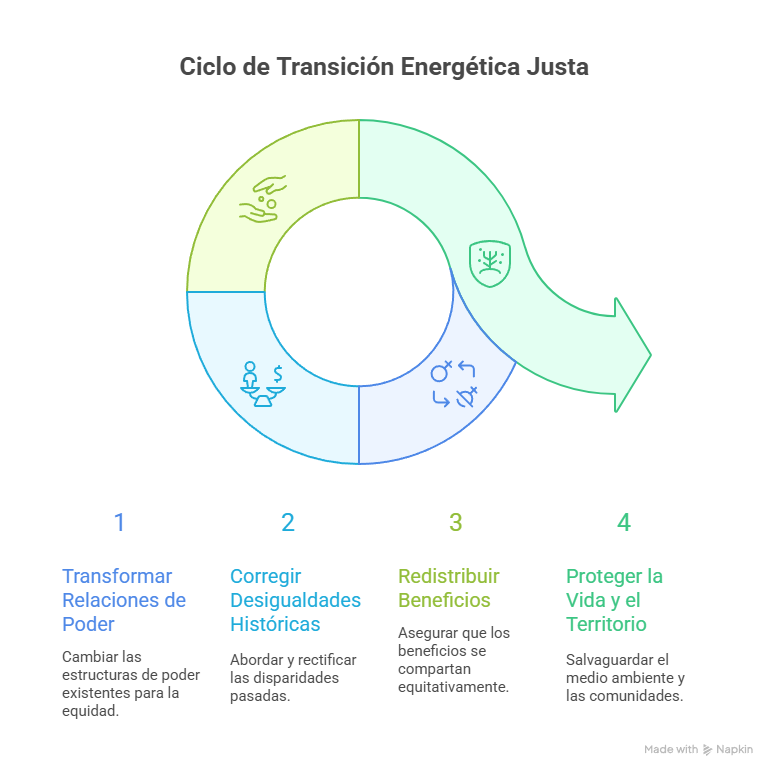

Frente a esta historia tan compleja y dolorosa, hablar de transición energética necesariamente implica hablar de justicia social. La descarbonización no puede ser sinónimo de olvido. Las víctimas deben tener voz en los nuevos modelos energéticos. Reparar es también redistribuir los beneficios y mejorar la gobernanza en los territorios. Solo así podremos hablar no solo de una transición energética, sino también de una transición justa y democrática.

Hoy hablamos de energías renovables como respuesta a la crisis climática, pero si decidimos adoptar e implementar este tipo de tecnología sin la planificación adecuada, la participación de las comunidades y la distribución justa de beneficios podemos incurrir en la implantación de un nuevo modelo de extractivismo energético con las mismas injusticias del pasado.

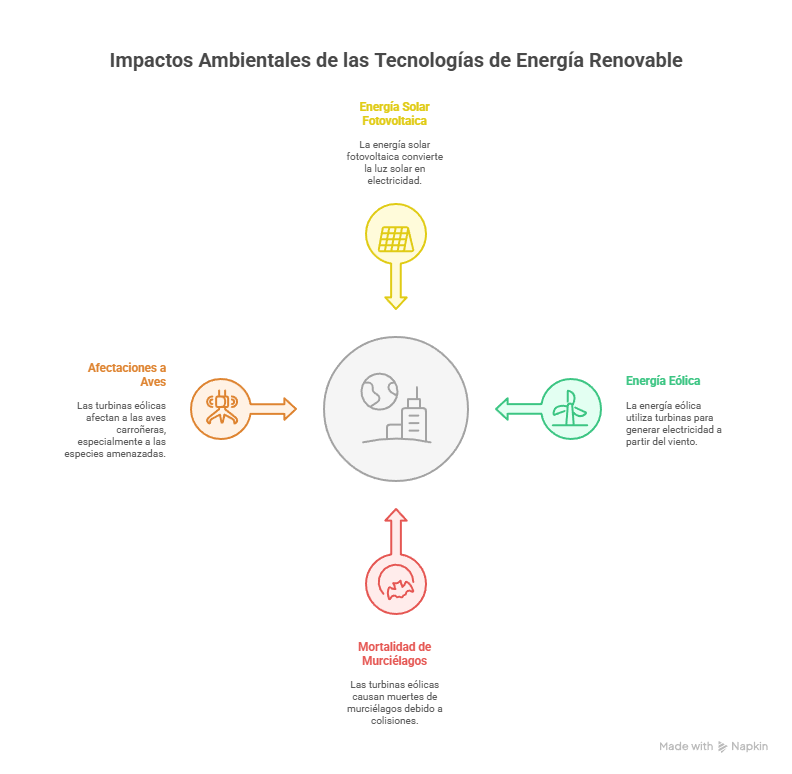

Tecnologías como la energía solar fotovoltaica y la eólica tienen impactos significativos. Los aerogeneradores, por ejemplo, han incrementado la mortalidad de especies voladoras. En España, se estiman 200.000 muertes anuales de murciélagos por colisiones con las turbinas. También hay afectaciones graves a aves carroñeras ya amenazadas.

Las centrales solares requieren grandes superficies continuas de terreno, a menudo en zonas agrícolas. Esto genera conflictos por el uso del suelo, pérdida de tierras fértiles y una transformación forzada del tejido productivo rural. Se han registrado casos de especulación y encarecimiento de terrenos, e incluso expropiaciones por parte del Estado bajo la figura de interés público climático, como ha ocurrido en España.

Estas infraestructuras han producido también formas de desplazamiento más sutiles: presiones económicas, legales o administrativas que empujan a las comunidades a abandonar sus territorios o transformar su modo de vida. A esto se suman impactos paisajísticos y sonoros, ruido constante, fragmentación del paisaje, pérdida de hábitats y barreras al flujo genético de especies durante el ciclo de vida de las plantas solares, que puede ir de 25 a 40 años.

Uno de los mayores problemas es la falta de participación comunitaria. Muchas veces, las comunidades no perciben beneficios tangibles ni acceden a la energía que se genera en su territorio. No se les incluye en los procesos de planificación, ni se les permite decidir sobre el tipo, tamaño o ubicación de los proyectos. Esto genera una percepción de injusticia distributiva que alimenta la oposición social. En términos de ecología política, se habla de conflictos de distribución ecológica: los costos recaen sobre unas comunidades, mientras los beneficios se concentran en otras.

Sin justicia social, la transición energética puede transformarse en un nuevo rostro del extractivismo. La transición energética no puede ser solo un cambio de tecnología. Tiene que ser una transformación de las relaciones de poder. Tiene que corregir desigualdades históricas, redistribuir beneficios y garantizar la protección de la vida, del territorio y de los modos de habitar. Solo entonces podrá ser realmente justa.

Comentarios