En el marco de la asignatura Salud Familiar I, impartida en la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente en el programa de Odontología, se aborda el concepto de salud y sus variaciones según distintos factores, como el nivel educativo, la edad, la etnia, el sexo y la ubicación geográfica. Este análisis busca comprender cómo estas variables influyen en las acciones de autocuidado y prevención de enfermedades, así como en la percepción de la enfermedad y los procesos de atención que pueden desarrollarse en diferentes grupos poblacionales.

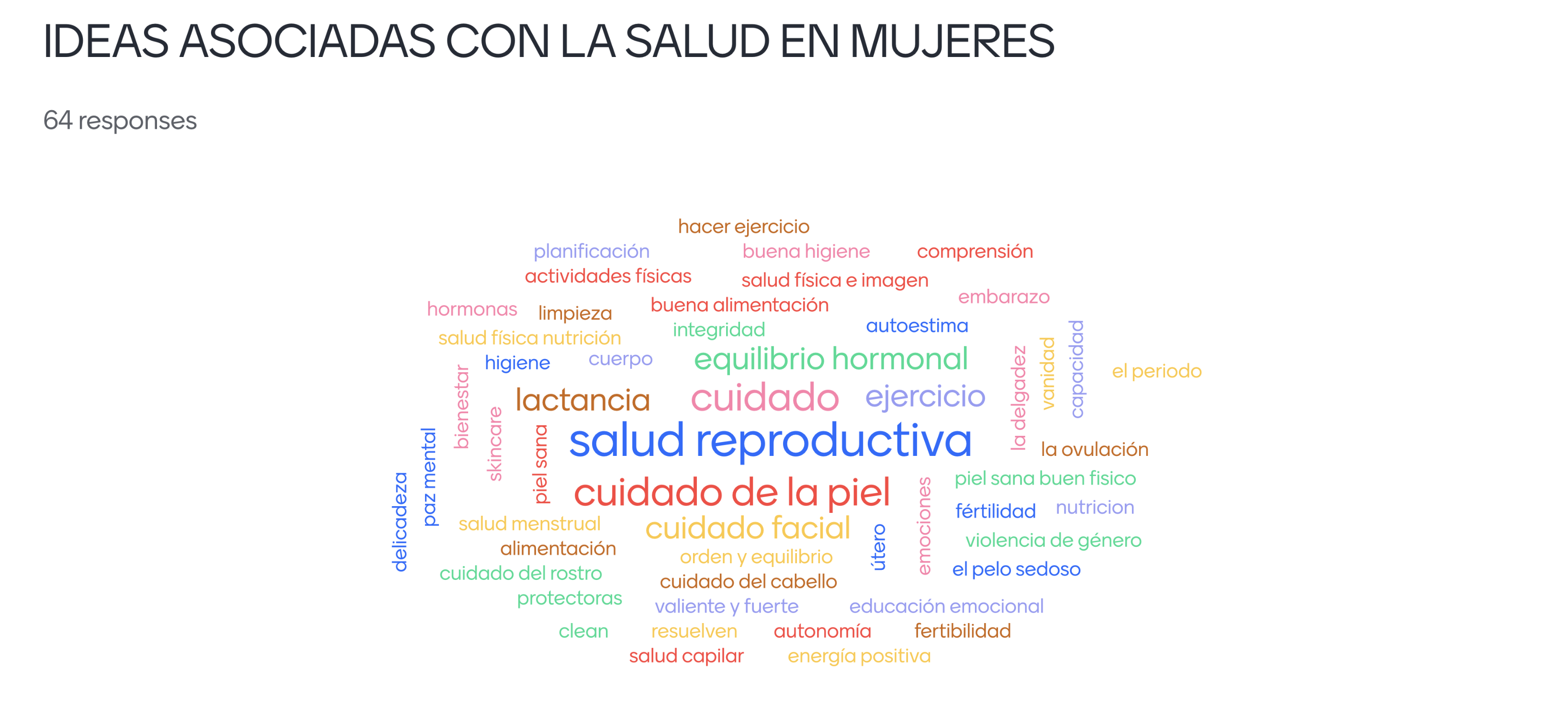

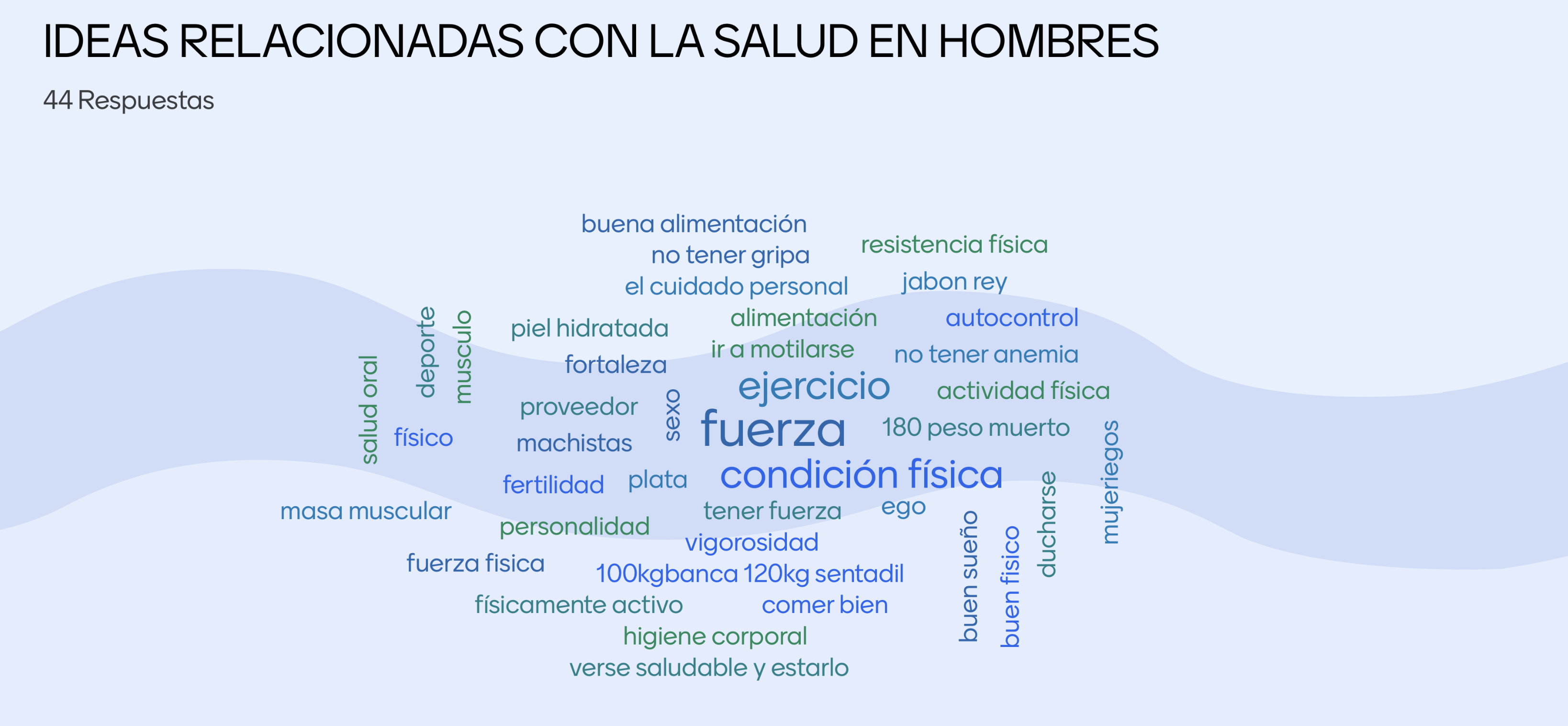

A continuación, se presenta un breve análisis de los resultados obtenidos en un ejercicio colaborativo realizado en clase a través de la plataforma Mentimeter. Esta actividad tuvo como objetivo identificar y contrastar las diferencias en las concepciones de salud entre hombres y mujeres. Se recopilaron un total de 108 respuestas, cuyos resultados se analizan a continuación a partir de las nubes de palabras generadas.

Es importante señalar que, si bien muchas de las respuestas están influenciadas por las construcciones sociales en torno al género, en este caso, el análisis realizado en clase se centró exclusivamente en las diferencias que los participantes identificaron inicialmente desde una perspectiva biológica y una visión del comportamiento Cisgénero.

¿Que encontramos?

La percepción de la salud varía significativamente entre hombres y mujeres, reflejando diferencias socioculturales, biológicas y psicológicas que influyen en sus preocupaciones y prioridades. Un análisis comparativo de las respuestas obtenidas en las nubes de palabras sobre la salud en mujeres y hombres revela tanto similitudes como contrastes en sus enfoques hacia el bienestar. Según Butler (1990), las construcciones de género influyen en la manera en que hombres y mujeres se relacionan con su cuerpo y su bienestar, lo que puede explicar estas diferencias perceptivas.

Las mujeres tienden a adoptar una visión más integral de la salud, abordando no solo aspectos físicos, sino también emocionales y hormonales. Conceptos como «salud reproductiva», «cuidado facial», «equilibrio hormonal» y «autoestima» reflejan una preocupación que va más allá del bienestar físico inmediato y abarca el bienestar general. De acuerdo con Gilligan (1982), las mujeres socializadas en una ética del cuidado tienden a priorizar la interconexión entre salud, relaciones y bienestar emocional. Además, estudios de Courtenay (2000) sugieren que las mujeres buscan activamente información sobre su salud y acuden con mayor frecuencia a los servicios médicos.

Por otro lado, los hombres suelen relacionar la salud con la «fuerza», «ejercicio», «condición física» y «resistencia», destacando un enfoque más funcional y basado en el rendimiento corporal. Según Connell (1995), la masculinidad hegemónica promueve la idea de que los hombres deben proyectar fortaleza y autosuficiencia, lo que puede explicar por qué los términos asociados a la salud en hombres giran en torno a la capacidad física. Además, la investigación de Mahalik et al. (2003) resalta que los hombres pueden evitar buscar ayuda médica por temor a parecer débiles, lo que sugiere que su percepción de salud está influenciada por normas sociales que refuerzan la autosuficiencia.

Otra diferencia significativa es el cuidado personal y la estética. En la nube de palabras sobre salud en mujeres, se destacan términos como «cuidado de la piel», «nutrición», «limpieza» y «paz mental», evidenciando una mayor preocupación por el autocuidado estético y emocional. Foucault (1976) menciona que los cuerpos son regulados y disciplinados de diferentes maneras según el género, lo que puede explicar por qué las mujeres asocian el bienestar con la apariencia y el autocuidado. En cambio, los hombres presentan menor énfasis en la estética, con menciones esporádicas a «higiene corporal» y «piel hidratada», lo que indica una perspectiva más funcional del cuidado personal.

Las construcciones de rol social y expectativas de género también influyen en la percepción de la salud. En la nube de palabras sobre salud en hombres, emergen términos como «proveedor», «ego» y «machistas», lo que indica que su bienestar está influenciado por expectativas sociales de masculinidad. De acuerdo con Bourdieu (1998), la dominación masculina impone restricciones sobre cómo los hombres deben comportarse, incluyendo cómo perciben y priorizan su salud. Mientras tanto, en el caso de las mujeres, palabras como «fertilidad», «lactancia» y «embarazo» sugieren una fuerte vinculación entre la salud y el rol reproductivo, lo que concuerda con las observaciones de Beauvoir (1949) sobre cómo la biología femenina ha sido históricamente central en la definición de la identidad de las mujeres.

A pesar de estas diferencias, existen similitudes en la percepción de la salud entre hombres y mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, la «buena alimentación», el «ejercicio» y la «actividad física» aparecen como aspectos fundamentales para la salud. Esto refleja un consenso sobre la relevancia de la nutrición y el movimiento para mantener un estilo de vida saludable. Además, aunque en menor proporción en los hombres, la preocupación por la salud mental y el bienestar emocional está presente en ambos grupos, con menciones como «autocontrol» en los hombres y «autoestima» y «educación emocional» en las mujeres.

En conclusión, las diferencias en la percepción de la salud entre hombres y mujeres reflejan influencias culturales y biológicas que han sido ampliamente documentadas en la literatura académica. Mientras que las mujeres adoptan una visión más holística que incluye aspectos físicos, emocionales y hormonales, los hombres priorizan la condición física y la fortaleza como indicadores de bienestar. No obstante, ambos sexos coinciden en la importancia del ejercicio y la alimentación para mantener una buena salud. Esta comparación pone en evidencia la necesidad de enfoques diferenciados en políticas de salud pública y educación en salud, reconociendo tanto las similitudes como las diferencias en las preocupaciones y necesidades de cada sexo y género.

Referencias Bibliográficas.

Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Editorial Gallimard.

Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Anagrama.

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.

Connell, R. W. (1995). Masculinities. University of California Press.

Courtenay, W. H. (2000). “Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being: A theory of gender and health.” Social Science & Medicine, 50(10), 1385-1401.

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad, Vol. 1: La voluntad de saber. Siglo XXI.

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Harvard University Press.

Mahalik, J. R., Burns, S. M., & Syzdek, M. (2007). “Masculinity and perceived normative health behaviors as predictors of men’s health behaviors.” Social Science & Medicine, 64(11), 2201-2209.

Comentarios