La educación en contextos rurales ha estado históricamente marcada por desigualdades que limitan el pleno desarrollo de los estudiantes. La carencia de recursos pedagógicos, el acceso restringido a tecnologías de la información y la ausencia de procesos continuos de formación docente se han convertido en obstáculos estructurales que profundizan las brechas educativas entre el campo y la ciudad (Arroyo, 2018). Estas condiciones repercuten en la calidad de los aprendizajes y en la capacidad de los docentes para incorporar metodologías innovadoras que respondan a los desafíos de la educación contemporánea, en este escenario cobra relevancia la neuroeducación, entendida como un campo interdisciplinar que integra aportes de la neurociencia, la psicología y la pedagogía con el fin de comprender cómo aprende el cerebro y cómo se puede optimizar ese proceso en la escuela (Tokuhama-Espinosa, 2011). Sin embargo, la falta de acceso a formación especializada ha propiciado que muchos maestros rurales enfrenten el riesgo de adoptar neuromitos, creencias erróneas sobre el funcionamiento cerebral que han circulado ampliamente en la educación. Entre las más extendidas se encuentran la idea de que solo utilizamos el 10 % del cerebro, que los hemisferios determinan habilidades rígidas, o que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje fijo (Howard-Jones, 2014).

Los neuromitos no son un problema menor: cuando se aplican en el aula, conducen a prácticas pedagógicas ineficaces y desvían la atención de metodologías con verdadero respaldo científico. La literatura demuestra que estas falsas creencias suelen tener mayor arraigo en contextos con baja oferta de actualización docente (Dekker et al., 2012), lo cual hace que la escuela rural se convierta en un escenario especialmente vulnerable a su propagación. Más allá de los neuromitos, también se evidencia una subvaloración del papel de las emociones y de la motivación en el aprendizaje. Diversas investigaciones en neurociencia afectiva sostienen que las experiencias emocionalmente significativas potencian la memoria y consolidan aprendizajes duraderos (Immordino-Yang & Damasio, 2007). Sin embargo, los modelos tradicionales de enseñanza, todavía muy presentes en entornos rurales, han tendido a priorizar la transmisión de información por encima de la construcción de experiencias pedagógicas vinculadas con la vida cotidiana del estudiante.

El problema, entonces, no se limita a una cuestión de recursos materiales, sino también de formación epistémica: la falta de acceso a conocimientos actualizados sobre cómo aprende el cerebro mantiene a muchos docentes atrapados entre la reproducción de métodos tradicionales y la aceptación acrítica de explicaciones pseudocientíficas. Este vacío formativo no solo repercute en el rendimiento académico, sino que también limita las posibilidades de que la escuela rural se convierta en un espacio de transformación social y de equidad educativa (UNESCO, 2020). En este marco, resulta indispensable replantear la enseñanza desde la perspectiva de la neuroeducación, no como una receta única, sino como un puente entre la evidencia científica y las realidades culturales del campo.

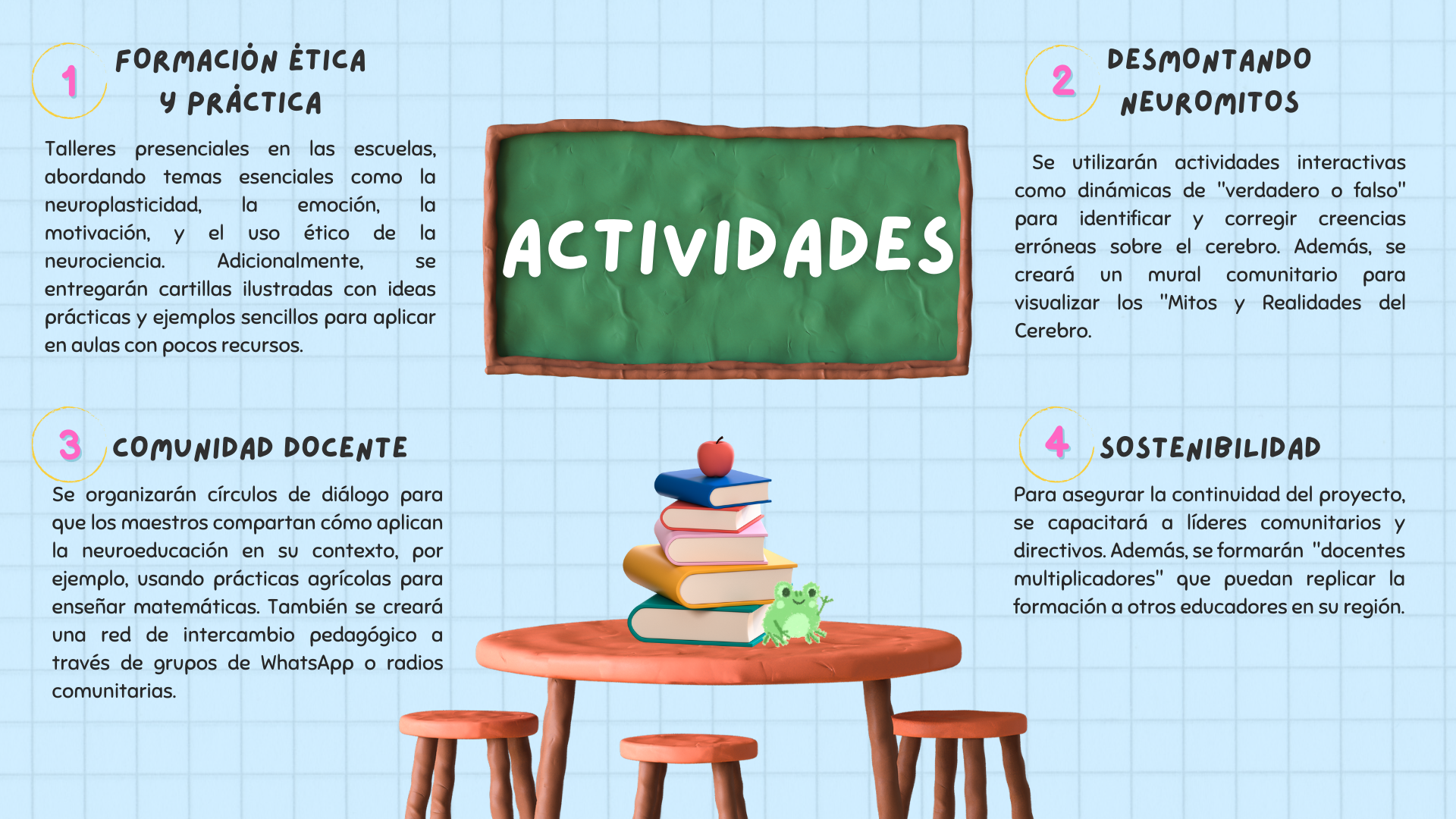

Estas estrategias no solo corrigen errores conceptuales sino que fortalecen la capacidad crítica de los docentes frente a la información que circula en contextos educativos. Además, promueven la construcción de una práctica pedagógica más consciente y fundamentada en la evidencia, que reconoce la importancia de las emociones, la motivación y la diversidad de contextos rurales. De esta manera, se fomenta no solo el uso ético de la neurociencia educativa, sino también la creación de comunidades de aprendizaje colaborativas y sostenibles, donde los docentes se convierten en agentes de cambio capaces de innovar y transformar la educación de sus estudiantes

Referencias

- Arroyo, M. (2018). Educación rural en América Latina: desafíos y oportunidades. Revista Latinoamericana de Educación, 12(2), 45-59.

- Dekker, S., Lee, N. C., Howard-Jones, P., & Jolles, J. (2012). Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. Frontiers in Psychology, 3, 429. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00429

- Howard-Jones, P. (2014). Neuroscience and education: myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, 15(12), 817–824. https://doi.org/10.1038/nrn3817

- Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, and Education, 1(1), 3–10. https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x

- Tokuhama-Espinosa, T. (2011). Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching. W. W. Norton & Company.

- UNESCO. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. UNESCO.

Comentarios

Excelente propuesta