La orquesta y el silencio

Imaginemos una orquesta sinfónica con todos sus instrumentos: violines, cellos, trompetas, timbales y un director con la partitura en la mano. Todos están sentados, afinados, listos para tocar… pero nadie ejecuta una sola nota. ¿Qué sucede? ¿Falta de talento? No. ¿Ausencia de instrumentos? Tampoco. Lo que falta es dirección, confianza y convicción de que su música será escuchada, valorada y proyectada. Así está, en muchos casos, el ecosistema de innovación e investigación en países de América Latina: los elementos están presentes, pero no resuenan.

¿Por qué, entonces, algunos países logran sinfonías de alto impacto en ciencia, tecnología e innovación, mientras que otros apenas logran balbucear una melodía tímida y sin proyección?

El mito del talento ausente

Una de las primeras explicaciones que suele darse y que debemos cuestionar con fuerza es que “nos falta talento”. Sin embargo, los datos y la experiencia nos muestran que el talento existe y abunda. Jóvenes creativos, docentes apasionados, investigadores rigurosos, emprendedores visionarios… están en nuestras universidades, escuelas y comunidades. Muchos de ellos, incluso, destacan en el extranjero, donde sus ideas sí encuentran resonancia. Entonces, ¿por qué nuestras universidades no son, con frecuencia, cuna de patentes, papers disruptivos, tecnologías emergentes o empresas de base científica? ¿Qué condiciones permiten que el talento florezca?

Más que ausencia de talento, lo que escasea son ecosistemas que lo estimulen, lo conecten con el mundo real y lo impulsen a resolver problemas concretos. Mientras en países líderes en innovación —como Corea del Sur, Alemania o Israel— la investigación está directamente vinculada a políticas de Estado, inversión sostenible, cultura del riesgo y redes de colaboración entre universidad, empresa y sociedad, en muchos de nuestros contextos el esfuerzo individual se diluye entre la burocracia, la desarticulación institucional y la desconfianza generalizada.

¿Qué papel juega la cultura académica?

En nuestras universidades, muchas veces se premia la cantidad de publicaciones antes que su impacto. Se valora el cumplimiento formal de requisitos, pero no necesariamente la transformación de contextos. Publicar por publicar se vuelve una rutina, no una estrategia de incidencia. Esto lleva a una “inflación académica” donde abundan los textos, pero escasean las soluciones. ¿Estamos formando investigadores para transformar realidades o para llenar informes de gestión institucional?

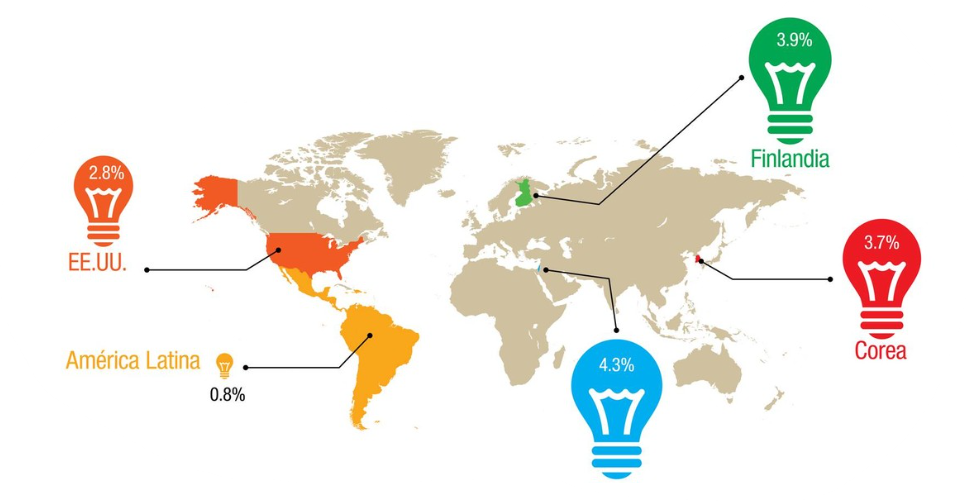

Otro argumento frecuente es la falta de recursos; es cierto: la inversión en ciencia y tecnología en América Latina está muy por debajo de los estándares internacionales. Países como Corea del Sur invierten más del 4 % de su PIB en I+D, mientras que en América Latina el promedio no llega al 1 %. Pero incluso cuando hay recursos disponibles, su ejecución suele ser ineficiente, fragmentada o condicionada a líneas de acción poco estratégicas.

¿Invertimos en lo que el país necesita o en lo que el sistema internacional premia?

Además, hay que decirlo con claridad: no todo es cuestión de dinero. Países con recursos similares o menores han logrado avances importantes gracias a decisiones estratégicas, sinergias institucionales y una cultura de innovación orientada a la resolución de problemas sociales y productivos.

El Estado tiene una función crucial: debe generar condiciones para que la innovación y la investigación se desarrollen con sentido y sostenibilidad. No basta con crear convocatorias esporádicas o programas piloto. Se requiere una política de largo plazo, una visión de país que incluya la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo y no como anexos marginales. ¿Cuántas políticas públicas existen que articulen de manera real y eficaz al sistema educativo, el aparato productivo y las demandas sociales con la generación de conocimiento?

La ausencia de una política coherente genera lo que podríamos llamar «síndrome de isla académica»: cada universidad, cada grupo de investigación, cada proyecto se mueve por separado, sin conexión ni horizonte compartido. Esto debilita la posibilidad de escalar, transferir y convertir el conocimiento en soluciones reales.

Una relación tensa y débil

Otro punto crítico es la débil relación entre universidad y empresa. Mientras en países innovadores esta relación es simbiótica, en muchos de nuestros contextos existe desconfianza mutua. La academia ve al sector productivo como utilitarista y poco riguroso, mientras que la empresa percibe a la universidad como lenta, teórica y desconectada. ¿Cómo podemos construir puentes reales y sostenibles entre el conocimiento y la producción?

Las respuestas están en los modelos colaborativos, en los centros de transferencia tecnológica, en los parques científicos y tecnológicos bien gestionados, en las incubadoras de base científica, y en las redes de co-creación. Pero estos espacios aún son marginales y muchas veces no cuentan con el respaldo político y financiero necesario.

¿Enseñamos a pensar o a repetir?

La raíz del problema también está en la formación. La escuela y la universidad aún privilegian el aprendizaje memorístico, los contenidos descontextualizados y la evaluación estandarizada. Muy pocos programas están orientados a formar competencias para la solución de problemas reales, la investigación aplicada o la creación de valor social y económico. ¿Preparamos a los estudiantes para ser investigadores e innovadores o para ser replicadores de conocimiento?

Además, la innovación exige trabajo interdisciplinario, pensamiento crítico, sensibilidad social y habilidades de comunicación. Ninguna de estas competencias es verdaderamente priorizada en la mayoría de nuestros planes de estudio.

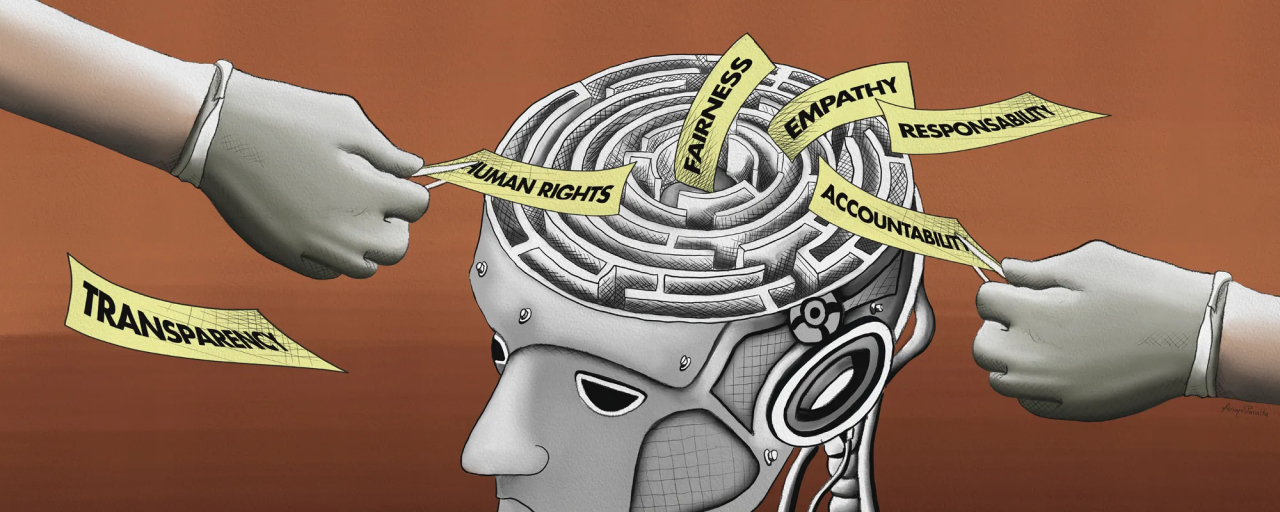

Producir investigación e innovación de alto impacto no es solo cuestión de tecnología o financiamiento. Es, sobre todo, un asunto de sentido. ¿Para qué investigamos? ¿Para qué innovamos? Si no hay claridad en estas preguntas, los esfuerzos seguirán siendo dispersos, fragmentarios y de baja incidencia.

El cambio comienza por construir una cultura investigativa orientada al bien común, que escuche las necesidades del territorio, que dialogue con otros saberes, que se conecte con actores sociales y productivos, y que se mida no solo por el número de publicaciones, sino por la transformación que produce.

Si queremos dejar de ser espectadores del desarrollo científico y tecnológico global, necesitamos pasar de la crítica a la acción. Esto implica revisar nuestras políticas, transformar nuestras prácticas, formar de manera distinta y, sobre todo, recuperar la convicción de que desde aquí también es posible producir conocimiento que transforme realidades.

Recommended4 dieron "Me gusta"Publicado en Educación

Comentarios

Muy interesante y nos ubica mejor en el contexto de la innovación y usos de herramientas tecnologicas para difundir un mejor conocimiento

Excelente información

Excelente información!